Модель стратегической готовности

Если вы утвердились в своем желании «пересесть» с модели Киркпатрика на что-нибудь поновее, и готовы лицом к лицу встретиться с рисками, которые всегда сопровождают процесс изменений, то можно перейти к вопросу — какие данные нам потребуются, чтобы вести оценку T&D процесса?

На перед этим необходимо сделать одно важное замечание. Как известно, максимальная стоимость бизнеса создается, когда управление знаниями тесно связано со стратегией компании и ее предложением ценности. Поэтому, чтобы процесс организационного обучения и развития был полностью встроен в бизнес-процессы компании и поддерживал достижение ее стратегических целей, цели любой учебной программы необходимо каскадировать с самой верхней перспективы ССП — финансовой — сквозь другие две перспективы — клиентскую и бизнес-процессов.

Чтобы участвовать в создании стоимости, нематериальные активы — человеческий, информационный и организационный капитал — должны точно соответствовать стратегии.

Поэтому в компании должна быть разработана и утверждена «Модель стратегической готовности». Для этого необходимо:

- определить группы стратегических профессий,

- составить профиль компетенций,

- оценить степень стратегической готовности,

- подготовить «Отчет о готовности человеческого капитала».

На основе «Модели стратегической готовности» разрабатывается и утверждается «Программа развития человеческого капитала», после чего составляется «Программа очного и дистанционного обучения сотрудников компании».

В данном цикле статей мы не будем рассматривать методику составления «Модели стратегической готовности» — к ней мы вернемся позже, так как эта тема выходит за рамки «цифрового HR». Пока же мы будем исходить из предположения, что «Отчет о готовности человеческого капитала» уже подготовлен, и у нас на руках есть организационный «Профиль компетенций» с заданными требованиями по уровню знаний.

Для каждой компетенции, включаемой в «Профиль», должен быть составлен Стандарт, в котором описывается:

- связь с другими стандартами,

- развиваемые навыки,

- требуемые показатели результативности,

- требования к поведенческим характеристикам,

- требования к знаниям и пониманию.

Три основные группы данных

Данные, которые мы будем собрать, нужны нам, чтобы:

- во-первых, обеспечить «статистическую поддержку» процесса принятия управленческих и кадровых решений,

- а во-вторых, нейтрализовать риски, которые мы рассмотрели в предыдущей статье.

К нашему большому облегчению мы скоро увидим, что для решения обеих задач нам потребуются одни и те же «текущие» данные. И все эти данные могут быть объединены в три большие группы:

- данные тестирования,

- данные оценки,

- данные процесса обучения.

Данные тестирования

Первая группа данных, которые необходимы нам для работы, включает в себя:

- результаты входного тестирования,

- сравнение результатов входного тестирования с целевыми требованиями (определение разрыва),

- результаты итогового тестирования,

- сравнение результатов итогового тестирования с целевыми требованиями (определение разрыва),

- прогресс по результатам входного и итогового тестирования.

Эти данные должны быть получены по каждой компетенции, включенной в «Отчет о стратегической готовности» и в «Профиль компетенций».

При этом стоит заметить, что для формирования управленческих отчетов в системе SNAPSIM™ используются данные только по входному тестированию. Данные по итоговому тестированию и прогрессу по результатам собираются исключительно с целью подготовки Приложения #1 к Сертификату о профессиональной квалификации.

Скриншот, который приведен выше, показывает пример, как первая группа данных по каждому пользователю отражается в системе администратора (HR-менеджер и/или специалист по обучению).

Данные оценки

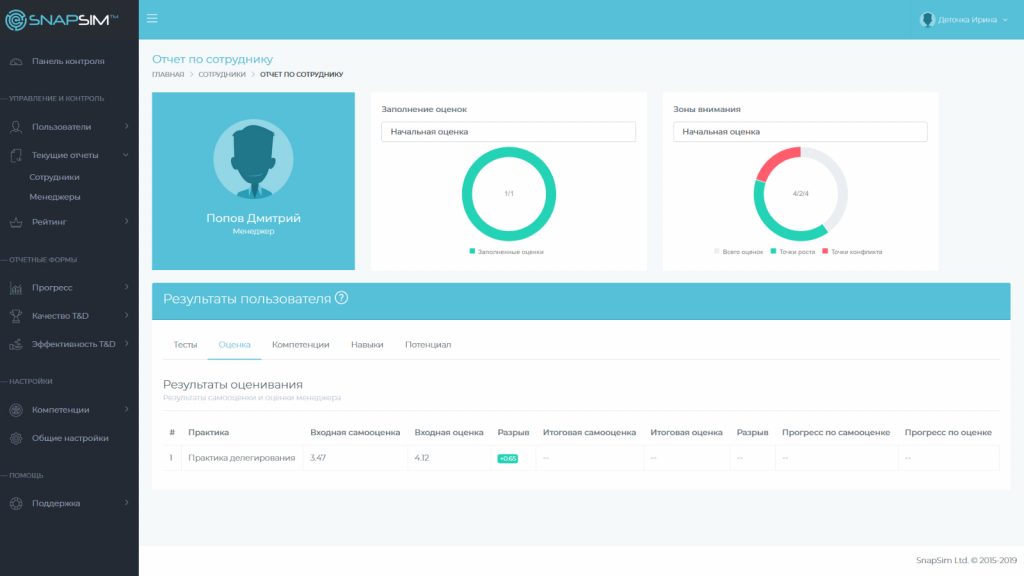

Вторая группа данных включает в себя:

- входную самооценку сотрудника,

- входную оценку линейного менеджера (коуча),

- сравнение входной самооценки с входной оценкой (определение разрыва),

- зоны внимания (точки конфликта, точки роста) по входной самооценке и оценке,

- итоговую самооценку сотрудника

- итоговую оценку линейного менеджера (коуча),

- сравнение итоговой самооценки с итоговой оценкой (определение разрыва),

- зоны внимания (точки конфликта, точки роста) по итоговой самооценке и оценке,

- общий прогресс по самооценке сотрудника,

- общий прогресс по оценке линейного менеджера (коуча).

Эти данные должны быть получены по каждому курсу (практике), включенному в учебную программу.

Особенно важно подчеркнуть, что поведенческие характеристики, описанные в листах самооценки и оценки, должны быть взаимозависимыми с показателями KPI и учебной программой.

С одной стороны, эти поведенческие характеристики должны поддерживать достижение требуемых показателей результативности сотрудника — его KPI. А с другой стороны, оцениваемые поведенческие характеристики должны соответствовать знаниям, передаваемым учебным контентом.

Все вышеперечисленные данные, кроме данных по зонам внимания (точкам конфликта и точкам роста), включаются в Приложение #2 к Сертификату о профессиональной квалификации.

Скриншот, который приведен выше, показывает пример, как вторая группа данных по каждому пользователю отражается в системе администратора (HR-менеджер и/или специалист по обучению).

Данные процесса обучения

Третья группа данных включает в себя:

- данные по приросту компетенций,

- данные по развитию навыков,

- данные по потенциалу.

Данные по приросту компетенций

Все компетенции в системе SNAPSIM™ относятся к той или иной группе компетенций. Сумма компетенций формирует общий итог по каждой группе.

Текущие данные по приросту компетенций собираются как отдельно по каждой компетенции, так и по группам компетенций в целом.

Полученные результаты по всем группам компетенций визуализируются с помощью «паутинной диаграммы».

Данные по развитию навыков

В жизни редко бывает так, что один навык используется в только для одного какого-то действия. Например, навыки целеполагания могут быть использованы не только для повышения личной эффективности, но при делегировании задач подчиненным.

Поэтому все навыки, оценка которых происходит в системе SNAPSIM™, являются «сквозными», то есть их правильное применение отслеживается на протяжении всего процесса обучения, а не только в рамках какого-то одного курса (практики).

Данные по потенциалу

Потенциал — это тип мышления и соответствующий набор практических навыков, позволяющие сотруднику или менеджеру постоянно развиваться, расти, использовать новые стратегии и инструменты, необходимые для решения все более сложных организационных проблем.

Потенциал определяет личностные мотиваторы, называемые «ключевыми драйверами лидерства», а не навыки или компетенции. Хотя они находятся в зависимости, связь между ними не прямая. Личностные характеристики и мотиваторы являются предпосылками для развития компетенций и навыков, а также факторов, влияющих на поведение.

Так как ключевые драйвера лидерства проявляются в том или ином поведении, их можно измерить. Измерение позволяет прогнозировать будущую успешность менеджера в широком спектре ситуаций, которые невозможно очертить заранее.

В модели, используемой в системе SNAPSIM™, основными ключевыми драйверами лидерства определены:

- обучаемость,

- амбициозность и

- настойчивость или упорство.

Скриншот, который приведен выше, показывает пример, как часть третьей группы данных (развитие навыков) по каждому пользователю отражается в системе администратора (HR-менеджер и/или специалист по обучению).